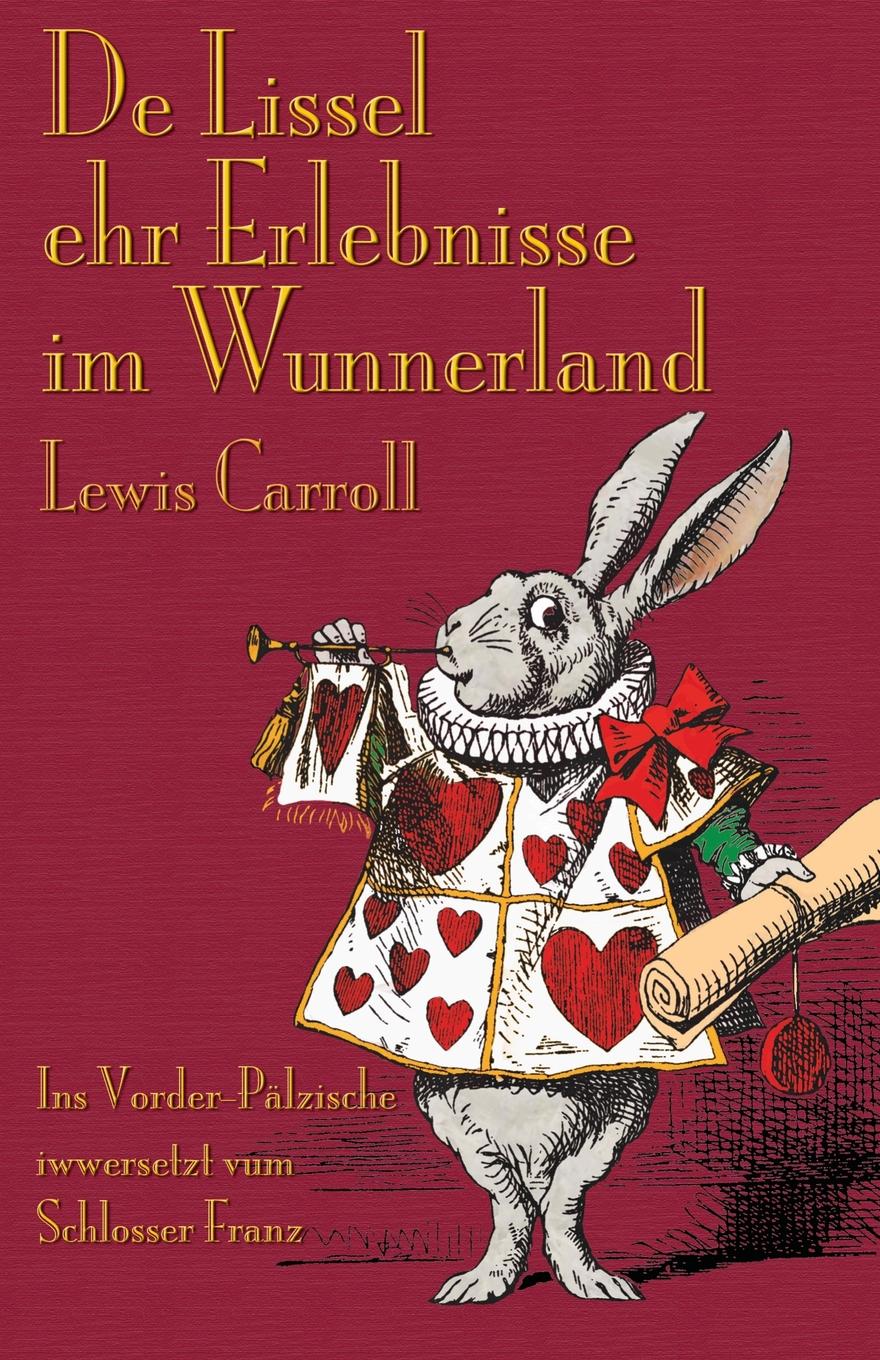

De Lissel ehr Erlebnisse im Wunnerland

Alice’s Adventures in Wonderland in Palatine German

By Lewis Carroll, translated into Palatine German by Franz Schlosser

First edition, 2012. Illustrations by John Tenniel. Cathair na Mart: Evertype. ISBN 978-1-78201-042-5 (paperback), price: €12.95, £10.95, $15.95.Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

| „In dääre Rischdung,“ hot die Katz gschproche un debei midde reschde Poot geweddelt, „wahnt en Hutmacher. Un in dääre Rischdung,“ debei hot se midde annere Hand geweddelt, „do wahnt en Märzhas. Du kannscht de ää odder de anner bsuche wannd widd: die sin alle zwää net ganz discht.“ | “In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.” | |

| „Awwer isch will net unner Verrickde,“ hot die Lissel gsaat. | “But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked. | |

| „Oh, dess losst sisch net vermeide,“ hot die Katz gsaat, „mer sin allminanner verrickt do. Isch bin verrickt. Du bischt verrickt!“ | “Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.” | |

| „Wuher widden du wisse, ob isch verrickt bin?“ hot die Lissel gfrogt. | “How do you know I’m mad?” said Alice. | |

| „Du muscht verrickt sei,“ hot die Katz gsaat, „schunscht wärscht du net do!“ | “You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.” | |

|

||

| Lewis Carroll ist ein Pseudonym: Charles Lutwidge Dodgson war der wirkliche Name des Autors, und er war Mathematikdozent in Christ Church, Oxford. Dodgson begann seine Erzählung am 4. Juli 1862, als er zusammen mit Reverend Robinson Duckworth und der zehnjährigen Alice Liddell, der Tochter des Dekans der Christ Church und ihren beiden Schwestern, Lorina (dreizehn Jahre) und Edith (acht Jahre) auf der Themse eine Bootsfahrt machte. Wie aus dem Gedicht am Anfang des Buches deutlich wird, baten die drei Mädchen Dodgson um eine Geschichte, und er begann, zunächst widerstrebend, ihnen die erste Version davon zu erzählen. Es gibt immer wieder halb versteckte Hinweise darauf im Laufe des gesamten Buches, das 1865 schließlich veröffentlicht wurde. | Lewis Carroll is a pen-name: Charles Lutwidge Dodgson was the author’s real name and he was lecturer in Mathematics in Christ Church, Oxford. Dodgson began the story on 4 July 1862, when he took a journey in a rowing boat on the river Thames in Oxford together with the Reverend Robinson Duckworth, with Alice Liddell (ten years of age) the daughter of the Dean of Christ Church, and with her two sisters, Lorina (thirteen years of age), and Edith (eight years of age). As is clear from the poem at the beginning of the book, the three girls asked Dodgson for a story and reluctantly at first he began to tell the first version of the story to them. There are many half-hidden references made to the five of them throughout the text of the book itself, which was published finally in 1865. | |

| Pfälzisch ist ein westfränkischer Dialekt des Deutschen, der im Rheintal gesprochen wird, ungefähr in einem Gebiet zwischen den Städten Zweibrücken, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Speyer, Wörth am Rhein, an der Grenze zum Elsass und darüber hinaus. Die Deutschen, die vom siebzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert nach Amerika auswanderten, bewahrten ihre Muttersprache, das Pennsylvania Dutch, das im Wesentlichen aus dem Pfälzischen stammt. | Palatine German is a West Franconian dialect of German, spoken in the Rhine Valley, roughly in an area between the cities of Zweibrücken, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Speyer, Wörth am Rhein, at the border to the Alsace region in France, but also beyond. Germans who immigrated to North America from the seventeenth to the nineteenth centuries chose to maintain their native language Pennsylvania Dutch, which is descended primarily from the Palatine German dialects. | |

| Die benutzte Sprache in De Lissel ehr Erlebnisse im Wunnerland ist eine dialektale Variante des Pfälzischen, genannt Vorderpfälzisch. Genau genommen ist es die Variante, die in Waldsee, dem Heimatdorf des Übersetzers gesprochen wird. Waldsee ist eine Gemeinde von circa 5000 Einwohnern, zwischen Ludwigshafen im Norden und Speyer im Süden gelegen. | The language used in De Lissel ehr Erlebnisse im Wunnerland is the dialectal variant of Palatine German called Vorderpfälzisch. Strictly speaking, it is the variety spoken in the translator’s native village Waldsee, a community of some 5,000 inhabitants which lies between Ludwigshafen in the north and Speyer in the south. | |

| Im Pfälzischen wurde die hochdeutsche Lautverschiebung nicht vollständig durchgeführt, wie der bekannte Spruch In de Palz geht de Parre mit de Peif in die Kärsch zeigt. Der Pfälzer neigt dazu, die Plosivlaute [p t k] vor Vokalen stimmhaft als [b d ɡ] auszusprechen: So wird hochdeutsch Pappedeckel zu Babbedeggel, Mutter zu Mudder, wecken zu wegge, backen zu bagge und so weiter. Wenn diese Konsonanten in Anfangsposition vor einem Konsonanten oder in finaler Position stehen, ist ihre Aussprache nur leicht stimmhaft. Aus diesem Grund wurde die [p t k]-Aussprache in der Schreibung beibehalten. Ursprüngliches /ɡ/ zwischen Vokalen rhotaziert zu /r/: sagen wird zu sare, Augen wird zu Aare, schlagen zu schlarre. | In Palatine German, the High German sound shift was not completely carried out, as can be seen in the famous saying: In de Palz geht de Parre mit de Peif in die Kärsch ‘in the Palatinate the pastor goes to church with his pipe’. There is a tendency to voice the plosives [p t k] to [b d ɡ] before vowels: Standard German Pappedeckel becomes Babbedeggel ‘cardboard’, Mutter becomes Mudder ‘mother’, wecken becomes wegge ‘to wake’, backen becomes bagge ‘to bake’, and so on. When these consonants are in initial position preceding a consonant or in final position, they are only slightly voiced, that is why the [p t k] pronunciation has been preserved in the spelling. Original /ɡ/ between vowels is rhotacized to /r/: sagen becomes sare ‘to say’, Augen becomes Aare ‘eye’, schlagen becomes schlarre ‘to beat’. | |

| In Waldsee und in der gesamten Gegend um Speyer wird das Präfix ge- vor h [k] ausgesprochen: geholt wird also zu koolt, gehört zu keerd. In der Dialektübersetzung wird die standardsprachliche Graphie gh- benutzt, um das Lesen zu erleichtern (ghoolt, gheerd). | In Waldsee and in the whole area around Speyer the prefix ge- when followed by h is pronounced [k]: geholt becomes koolt ‘held’, gehört becomes keerd ‘heard’. In the dialectal translation the spelling gh- is used to facilitate reading (ghoolt, gheerd). | |

| Der lange Vokal /a/ wird im Pfälzischen immer nasaliert ausgesprochen wie auch das kurze /a/ vor /m, n, l/ + Konsonant: auch wird aa [ɑ̃ː] ausgesprochen, Land [lɑ̃nt], gschbannt [ɡʃbɑ̃nt], Falde [ˈfɑ̃ldə], kalt [kɑ̃lt], etc. | The long vowel /a/ is always nasalized in Palatine German, and so is short /a/ before /m, n, l/ + a consonant: auch becomes aa [ɑ̃ː]; Land ‘country’ [lɑ̃nt], gschbannt ‘curious about’ [ɡʃbɑ̃nt], Falde ‘fold’ [ˈfɑ̃ldə], kalt ‘cold’ [kɑ̃lt], etc. | |

| Die Laute ö, ü und eu/äu gibt es nicht im Pfälzischen, was auf das linguistische Phänomen der Labialisierung zurückzuführen ist. Sie werden zu [e]. [i] und [aɪ]: Möbel wird demnach Meewel, größer greeßer, Bübchen Biewel, müde mied, Häuser Haiser ausgesprochen . | The sounds ö, ü, and eu/äu are non-existent in Palatine German, due to a linguistic phenomenon called delabialization. They are pronounced [e], [i], and [aɪ]: Möbel becomes Meewel ‘furniture’, größer becomes greeßer ‘bigger’, Bübchen becomes Biewel ‘little boy’, müde becomes mied ‘tired’, Häuser becomes Haiser ‘houses’. | |

| Die pfälzische Grammatik ist gekennzeichnet durch eine starke Reduzierung im Nominal- und Verbalsystem. So gibt es nur vier Tempora (Präsens, Perfekt, Plusquamperfekt, zusammengesetztes Futur). Das Imperfekt, das bis auf die Formen von „sein“ verschwunden ist, wird durch das Perfekt ersetzt. Es gibt nur ein zusammengesetztes Futur, das mit dem Hilfsverbum werre gebildet wird. Man benutzt es, wenn keine Zeitangabe vorhanden ist: In der Regel wird die Zukunft in einem futurischen Kontext durch das Präsens ausgedrückt. Das pfälzische Plusquamperfekt ist dem französischen „Passé surcomposé“ vergleichbar. Ich hatte sie gesehen wird zu Isch hab se gsähne ghatt. | Palatine grammar is characterized by a strong reduction in the nominal and verbal systems. Thus, there are only four tenses (present, perfect, pluperfect, compound future). The imperfect tense, which has disappeared (except for the forms of sei ‘to be’), is replaced by the perfect. There is but one compound future tense which is formed with the auxiliary werre which is used when no time indication is given. Normally, futurity is expressed by the present plus a future time context. The pluperfect is expressed by the Palatine “passé surcomposé”: Ich hatte sie gesehen becomes Isch hab se gsähne ghatt ‘I had seen her’ (lit. ‘I have had seen her’). | |

| Anstelle des Genitivs benutzt der Pfälzer stets den Dativ: Peters Auto wird zu em Peder sei Audo; Petras Garten wird zu de Pedra ehrn Gaarde; das Grundstück meines Nachbarn wird zu meim Nochber sei Grundschdick. | There is no genitive in Palatine German. The dative is used instead: Peters Auto becomes em Peder sei Audo ‘Peter’s car’; Petras Garten becomes de Pedra ehrn Gaarde ‘Petra’s garden’; das Grundstück meines Nachbarn becomes meim Nochber sei Grundschdick ‘my neighbour’s property’. | |

| Statt der Relativpronomen der, die, das wird im Pfälzischen wu benutzt. | Instead of the relative pronouns der, die, das (meaning welcher, welche, welches) Palatine German uses wu. | |

| Vor Eigennamen steht immer der bestimmte Artikel: (Onkel) Kurt wird zu de (Unggel) Kurt; (Tante) Liesel wird zu die (Dande) Lissel. | Proper names are preceded by the article: (Onkel) Kurt becomes de (Unggel) Kurt ‘(uncle) Kurt’; (Tante) Liesel becomes die (Dande) Lissel ‘(aunt) Lissel’. | |

| Der pfälzische Wortschatz enthält eine ganze Reihe Wörter französischen Ursprungs, z.B. Bottschamber (< pot de chambre), seller, selli (< celui, celle), Droddwar (< trottoir), etc. Die Existenz dieser Lehnwörter erklärt sich aus der geographischen Nähe der Pfalz zu Frankreich und der Tatsache, dass die Pfalz wiederholt von ihrem Nachbarn annektiert wurde. Aus dem Yiddischen hat der Dialekt Kazuff (< קצפֿ katzev „Metzger“), Zores (< צרה tsore „Zoff, Ärger“), schofel (< שפֿל shofl „schäbig“), meschugge (< משופע meshuge „verrückt“), etc. entlehnt. | In the vocabulary of Palatine German there are quite a number of words of French origin, e.g. Bottschamber (from pot de chambre ‘chamber pot’, seller, selli (from celui, celle ‘this’, m. and f.), Droddwar (from trottoir ‘pavement, sidewalk’), etc. The existence of these loan words is due to the geographical vicinity of France and the fact that the Palatinate has repeatedly been annexed by its neighbour. From Yiddish, the dialect has borrowed Kazuff (from קצפֿ katzev ‘butcher’), Zores ‘quarrel’ (from צרה tsore ‘trouble’), schofel ‘poor, shabby’ (from שפֿל shofl ‘lowly, despicable’), meschgugge (from משופע meshuge ‘crazy’), etc. | |

| Was das Übersetzen eines Textes in einen Dialekt im Allgemeinen und ins Pfälzische im Besonderen zu einem ziemlich heiklen Unterfangen werden lässt (besonders wenn Gereimtes übersetzt werden soll) ist, dass dem Übersetzer ein beschränkterer Wortschatz (besonders im Bereich abstrakter Begriffe) zur Verfügung steht als in der Standardsprache. Für Wörter wie Liebe, Treue, Güte, Anmut, Milde etc. gibt es im Pfälzischen keine Entsprechungen. Sie müssen irgendwie paraphrasiert werden. Nicht einmal das Verb lieben besitzt ein pfälzisches Äquivalent und muß durch gäärn hawwe (gerne haben) ersetzt werden. Darüber hinaus, wie oben bereits erwähnt, kennt das Pfälzische so gut wie keine Imperfektformen. Da diese kürzer als die Perfektformen sind, hätte der Übersetzer auch beim Reimen ein leichteres Spiel: für Hochdeutsch (ich) schwamm oder (ich) ging, findet sich leichter ein Reim als für (ich) bin gschwumme oder (ich) bin gange. | What makes translating a text into a dialect in general and into Pfälzisch in particular quite a prickly endeavour (especially when it comes to translating rhymes), is the fact that the translator has a much smaller number of words at his disposal (esp. in the realm of abstract notions) than he has when translating into the standard language. High German words, such as Liebe, Treue, Güte, Anmut, Milde, (‘love’, ‘faithfulness’, ‘goodness’, ‘grace’, ‘gentleness’) etc., have no dialectal equivalents in Palatine German and must be paraphrased in some way or other. Not even the verb lieben ‘to love’ has an equivalent and must be replaced by gäärn hawwe (gerne haben ‘to like’). Moreover, as has been mentioned above, there are no imperfect tense forms in Palatine German. As they are shorter than the perfect ones, the translator who is crowded for a rhyme is more likely, e.g., to find a word rhyming with Standard (ich) schwamm ‘(I) swam’ or (ich) ging ‘(I) went’, than one rhyming with bin gschwumme ‘have swum’ or bin gange ‘have gone’. | |

Eine weitere Herausforderung für den Übersetzer ist die pfälzische Graphie, für die es (noch) keine Regeln gibt. Er kommt oft in die Bredouille, besonders wenn er mit den folgenden Wortkonstellationen konfrontiert ist:

|

Another major challenge for the translator is the Palatine spelling, which is not (yet) governed by rules. He is quite often at a loss, especially when confronted with the following word constellations:

|

|

| All diese Wortkombinationen werden in einem Wort geschrieben (cf. Italienisch: vattene, dammelo, dimmela; Spanisch: dímelo, dígamelo, devuélvemela). In Verbindung mit betonten Pronomen würden die obigen Beispiele lauten: kännden Sie / kännden die; hot se denne / hot se Ihne; hän se demm; hodder ehre; bei ehre; mit denne; unner demm. | All these word combinations are written in one word (cf. Italian: vattene, dammelo, dimmela; Spanish: dímelo, dígamelo, devuélvemela).With stressed pronouns, the examples above would read: känndense = kännden Sie / kännden die; hot se denne / hot se Ihne; hän se demm; hodder ehre; bei ehre; mit denne; unner demm. | |

| Ein weiteres Problem im (Vorder)Pfälzischen ist der Umstand, dass es einen Zwischenlaut zwischen [e] und [æ/ɛə] gibt: Je nach dem, ob die pfälzische Aussprache dem ersteren oder letzteren näher kommt, benutzt die Orthographie ein e oder ein ä. Manchmal folgen die Dialektwörter, um das Lesen zu erleichtern, trotz [æ]-Aussprache der hochdeutschen Schreibweise, z.B.: Herr, wer, Berg, kennt (kännt = könnte!) | Another problem that arises in (Vorder)Pfälzisch is the fact that there is another sound between [e] and [æ/ɛə]: when the Palatine pronunciation comes closer to the former, the spelling uses the letter e, when it comes closer to the second, the letter ä is used. Sometimes, to facilitate the reading, the dialectal words, despite the [æ]-pronunciation, follow the spelling of standard German, e.g.: Herr ‘Mr’, wer ‘who?’. Berg ‘mountain’, kennt ‘knows’ (not kännt which = könnte ‘could’). | |

| Die größte Herausforderung für einen Übersetzer sind allerdings die vielen Wortspiele in Lewis Carroll’s Alice. In Kapitel IV z.B. spielt das englische Original mit der semantischen Ambivalenz des Homophons Bill, das einen Eigennamen bezeichnet und gleichzeitig auch Rechnung bedeutet. Im Deutschen (Dialekt sowie Hochsprache) muss also eine Lösung gefunden werden, um das Wortspiel irgendwie beizubehalten. „E draurischi Billanz (sic!) fer de Bill“ käme dem Original vielleicht am nächsten. | The greatest challenge for a translator are the many puns (words spelt and pronounced alike but different in meaning) figuring in Lewis Carroll’s Alice. In chapter IV, for example, the English original plays on the semantic ambivalence of the homophone Bill, denoting a proper name and meaning “the amount of money you have to pay for something”. In (Palatine) German you have to find another solution if you want to maintain the pun. “e traurischi Billanz (sic!) fer de Bill” (‘Bill drawing up a sad balance sheet’) would come close to the original text. | |

| —Schlosser Franz | —Franz Schlosser | |